Lipa lebt in Schönau, im Schwarzwald, und arbeitet als Assistentin im Familienunternehmen, das im – wir nennen es mal – Handel von Wertstoffen tätig ist. Lipa koordiniert die Einsätze, sie inventarisiert, sie erfasst die Ausgaben und Einnahmen, bewertet die beweglichen Wirtschaftsgüter, berücksichtigt vermögenswirksame Leistungen, bilanziert und sucht Kosteneisparpotenziale.

Lipa lebt in Schönau, im Schwarzwald, und arbeitet als Assistentin im Familienunternehmen, das im – wir nennen es mal – Handel von Wertstoffen tätig ist. Lipa koordiniert die Einsätze, sie inventarisiert, sie erfasst die Ausgaben und Einnahmen, bewertet die beweglichen Wirtschaftsgüter, berücksichtigt vermögenswirksame Leistungen, bilanziert und sucht Kosteneisparpotenziale.

Die ganze Familie lebt die Arbeitswerte des Vaters, der die Tätigkeit als Unternehmer hoch einschätzt. Zur Motivation hat er die Idee ersonnen, dass die Familie spätestens im nächsten Frühjahr nach Neuseeland auswandere, denn dort sei ja alles besser und leichter. Und auf jede noch so problematische Situation hat er eine Antwort, die aus dem Schatzkästlein des protestantischen Wirtschaftsethos Max Webers oder der Idee des schöpferischen Unternehmers, wie ihn Joseph Schumpeter skizziert hat, entliehen zu sein scheint:

Es gibt keine unternehmensfreie Zeit, sagt der Vater. Entweder man ist Unternehmer, oder man ist es nicht. (…) Keinen Moment Ruhe kann man sich als Unternehmer gönnen. (…) Unser Beruf (…) bringt viele Schmerzen mit sich. Aber die Schmerzen müssen wir ertragen können. Das ist das Gesetz des Unternehmertums. (…) Wenn die Preise fallen, sagte er, dann muss man beweglich bleiben. Neue Märkte müssen erschlossen werden. Es zählt die Anpassungsfähigkeit.

Auch wenn Lipa ihre Arbeit beschreibt, dann hört sich das durchaus überzeugend an, da ist noch eine stolz auf die eigene Tätigkeit, die sich, wenn es gut läuft, schon am selben Abend in Geld verwandelt. Sie fährt mit ihrem Vater und dem einarmigen Bruder Berti durch die Täler des Schwarzwaldes, sie suchen stillgelegte Fabriken, aus denen sie noch verwertbare Metalle und andere Wertstoffe herausholen, die sie dann später dem Schrotthändler im „Paradies“ zum Kauf anbieten:

Wir sind die besten Unternehmer der westlichen Hemisphäre, niemand hat je so schnell einen Robusten in Anthrazit auseinandergenommen. Wie er wohl früher unter einem Schreibtisch gesummt hat, gerauscht, seine Arbeit getan? Berti und ich hebeln die Kontakte von den Plättchen. Bis Mutter uns zum Abendessen ruft, schichten wir Wolframfolien auf ein Häufchen, die Kobaltfolien auf ein anderes. Die Kobaltfolien knistern am schönsten. (S. 7)

Merkwürdig aber: Lipa ist erst dreizehn Jahre alt, zur Schule geht sie nicht mehr, denn Schüler, so findet sie in der Denktradition des Vaters, haben nur Zeit für die Schule, weil sie arbeitslos sind. Noch merkwürdiger aber ist die Welt, von der uns Lipa erzählt, denn in den Schwarzwälder Tälern gibt es nur noch leere Dörfer und in den Fabriken arbeitet niemand mehr. Vater, Berti und Lipa fahren also herum in dieser deindustrialiserten Umgebung, suchen nach Computern, nach Elektromotoren, nach Kühlschränken, Fernsehern und Mirkowellen. Zu Hause im Keller kommen dann die Magnetspulen ins Schwefelbad (!), die Abfälle dieser Tätigkeiten werden hinter dem Haus in den See gekippt.

Auf der anderen Seite aber gibt es auch das ganz normale Leben, wie wir es kennen, es gibt Tankstellen, Restaurants, in denen Tee und Kaffeelikör ausgeschenkt wird, es gibt Ärzte, einen Edeka, die Schule und die Schulfreundin, die Lipa, als sie dann in der Schule angemeldet wird, in den eigenen Garten einlädt und versucht sie vom Trampolinspringen zu begeistern und vom Tauchen im Swimmingpool.

Ist etwa Lipa nicht zu trauen? Erzählt sie uns, durchaus ein bisschen großmäulig, von ihrer Welt in fantastischen Bildern, die so gar nicht stimmen? Spinnt sie sich zusammen, was sie von der Welt nicht versteht? Zuzutrauen ist es ihr, immerhin ist sie erst dreizehn Jahre und wer versteht in dem Alter schon die Welt? Dafür soricht auch, dass sie die Fähigkeit hat, Worte zu erfinden und zu nutzen, deren Bedeutung wir uns erst aus dem Zusammenhang mühsam erklären können: Robuster aus Anthrazit, Magnetspulenherzen, Gebietsveränderte, Weltraum-Kraftwerk, die Tapeten-Teppichstadt. Auch die Beobachtungen ihrer Umgebung erzählt sie in sehr positiven, sehr poetischen Worten. Beim Streit der Eltern vermag sie auch in den schlimmsten und lautetsten Beschuldigungen noch Liebesbeweise zu finden. Und eine Industriebrache kann, mit Lipas Augen gesehen, durchaus ihre Reize entfalten:

Und wie schön dröhnt es unter mir und neben mir und durch die ganze Halle, wenn ich die Wendeltreppe in den Keller steige, wo ein Einkaufswagen liegt und zwei staubblinde Plastikflaschen und die Metallsprungfeder-Innereien einer Doppel-Liebesmatratze. Wie sich die Glasscherben in allen Ritzen eingenistet haben, und das Gebüsch hat in der Mauer noch einen Ort gefunden. Jetzt klettert die Natur sogar die Wände hoch. Dort oben auf dem Dach wächst ein einzelnes Bäumchen im Wind, der von Frankreich rüberweht. (S. 29)

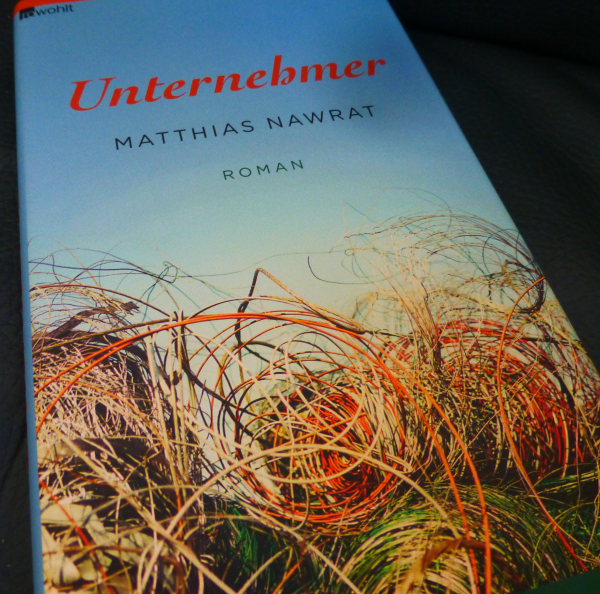

Mit Lipa als Erzählerin der Familien-und Unternehmensgeschichte hat Matthias Nawrat eine gute Wahl getroffen, denn ihr lauschen wir gespannt ihren mal positiven, mal kindlich-naiven, mal verblüffenden Schilderungen aus einer eiegenartigen Welt, die ihr, eben wegen ihres Alters, nicht eigenartig, sondern völlig normal findet. Bei der Frage, was das denn für eine merkwürdige Welt sei, finden sich im Roman nur einige, wenige Erklärungen, von denen der Leser, weil sie von Lipa und ihrem Schulkarmeraden, dem lange Nasen-Timo, stammen, nicht weiß, ob er ihnen trauen kann.

Vielleicht hat Matthias Nawrat seiner Romanwelt aber einfach dieses gedankliche Experiment zugrunde gelegt: Angenommen, die Produktion der Güter findet nur noch in Asien statt, nicht mehr in den Industrieländern der westlichen Welt. Nach Asien sind die Maschinen gewandert, ebenso das Know how der Produktion und der Prozesse, dort findet die Wertschöpfung statt, dort wächst die Wirtschaft und damit neben der wirtschaftlichen auch die politische Macht, die sich darin zeigt, dass es eine „Vereinigte Republik Asien“ gebe. Wie ergeht es am Ende dieses Veränderungsprozesses den Menschen in den Industrieländern? Wie werden sich gesellschaftliche Prozesse entwickeln, wie werden die Menschen leben, wie arbeiten?

Matthias Nawrat hat in seinem Roman „Unternehmer“ diese Fragen beantwortet. Eine erschreckende Welt schildert er, eine sozial zerrissene Gesellschaft, Familien am Rande des wirtschaftlichen – und gesundheitlichen – Ruins; es ist eine Welt, wie sie uns aus den Beschreibungen der Entwicklungsländer gut bekannt ist. Da gibt es die Eltern von Schulkameraden, die morgens in silbernen Autos zur Arbeit in die Glastürme der Innenstädte fahren, es gibt die Familien wie die von Lipa, die mit aller Macht gegen den sozialen Abstieg kämpfen, sich dagegen stemmen, aus dem verschuldeten Haus ausziehen und in die Bretterbudenstadteile – Favelas – der Innenstädte ziehen zu müssen. Und es gibt natürlich die Familien, die diesen Kampf bereits verloren haben, die entweder sehr isoliert in den verlassenen Dörfern leben, sich ihrer Einsamkeit und Armut wegen wahrscheinlich merkwürdig verhalten, die Gebietsveränderten nämlich, oder in den Einzugsbereichen der Städte in in Hütten wohnen und durch Windschutzscheiben das Elend vor ihrer Haustür betrachten.

Und so führt Nawrat in seinem klugen Roman viele der in aller Welt unkritisch ausgespochenen und ständig wiederholten Wirtschaftsphrasen ad absurdum. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn eine Region nur noch intressant ist, weil noch ein paar Wertstoffe ausgebeutet werden können, dann schafft es eben auch der findigste Unternehmer nicht, durch neue, kreative, besonders einfallsreiche Ideen zumindest sein Überleben zu sichern. Der kreative Unternehmer, so wie Schumpeter ihn vor fast 100 Jahren als Motor für Fortschritt und Weiterentwicklung gezeichnet hat, der findige Macher, der allen Widrigkeiten des chaotischen Wettbewerbs zum Trotz, seinen Weg geht und nicht nur für den eigenen Wohlstand, sondern gleich auch noch die Wohlfahrt des Landes sorgt, findet eben nicht in jedem Umfeld seinen Weg.

Das ist das spannende an Nawrats Gedankenexperiment, das die uns bekannte Welt auf die Stufe eines Entwicklungslandes stellt: Durch den Blick auf Lipa und ihre Familie zeigt er uns an einer Lebensgeschichte, welche verheerenden Auswirkungen die wohlfeilen Wirtschaftstheorien, bei denen ja der einzelne Mensch nichts zählt, ihm im Gegenteil die Schuld an seinem Elend zugeschrieben wird, auf den einzelnen, aber auch auf ganze Gesellschaft haben können.

Und Lipa? Lipa hat die Unternehmersprüche ihres ausbeuterischen, auch vor Kinderarbeit nicht zurückschreckenden Vaters so verinnerlicht, dass sie sie ihrem Vater immer wieder aufs Neue um die Ohren haut, als der nach dem Showdown mit dem ortsansässigen Konkurrenten – hier, das sei als einizig kritischer Punkt vermerkt, übertreibt Nawrat seine Geschichte – und dem schweren Unfall Bertis in eine schwere Depression versinkt. Auch ihre zarte Verliebtheit zu dem lange Nasen-Timo gestaltet sie nach den Prinzipien von Einzahlung und Auszahlung und dem angeblich Freude bereitenden Hüpfen auf dem Trampolin kann sie natürlich rein gar nichts abgewinnen.

Matthias Nawrat (2014): Unternehmer, Hamburg, Rowohlt Verlag